Perfekte Funklage auf historischem Boden

Unser Standort DF0MU/DP7D liegt im Locatorfeld JO32PC auf dem Schöppinger Berg – einem Ausläufer der Baumberge im westlichen Münsterland. Mit etwa 155 Metern über dem Meeresspiegel überragt der unbewaldete Hügelrücken die Umgebung um rund 100 Meter. Neben unserer Station teilen wir uns den Berg mit einem 74 Meter hohen Mobilfunkturm mit Aussichtsplattform, einem 137 Meter hohen Fernmeldeturm und etwa 30 Windkraftanlagen als direkten Nachbarn.

Von der Fachhochschule zum Conteststandort

Seit 2004 wird auf diesem Gelände Amateurfunk betrieben. Ursprünglich nutzte die FH Münster, Abteilung Steinfurt, das Areal als Antennenmessgelände. Da die Fläche nicht vollständig ausgelastet war und die Funklage hervorragend ist, entwickelten sich mit Genehmigung der Fachhochschule nach und nach Contestaktivitäten.

Gemeinsam mit der FH stellten engagierte Funkamateure die bereits verfallende Infrastruktur wieder her: Stromversorgung, Regenwasserversorgung und Internetanbindung mussten reaktiviert oder neu aufgebaut werden. Als die Fachhochschule 2013 das Antennenmessgelände aufgeben wollte, gründeten wir die Contest Gruppe Schöppinger Berg e.V. und übernahmen das gesamte Gelände.

Ein Standort mit bewegter Vergangenheit

Der Schöppinger Berg blickt auf eine lange funktechnische Geschichte zurück – und diese ist eng mit den dramatischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts verbunden.

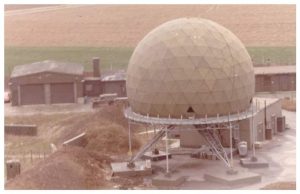

Die NIKE-Raketenstation (1963-1987)

Nach dem Zweiten Weltkrieg richteten amerikanische und niederländische Streitkräfte 1963 auf dem Schöppinger Berg den Funkleitstand einer NATO NIKE-Raketenstation ein. Diese Feuerleitstation war Teil eines Verteidigungsgürtels, der während des Kalten Krieges hauptsächlich der Luftverteidigung diente. Die zugehörigen Abschussbereiche der NIKE-Raketen lagen verstreut im Umkreis.

Die Station war auch für Bodenangriffe in bis zu 180 Kilometer Entfernung ausgelegt – die Raketen konnten mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden. Da die NIKE-Raketen während des kompletten Fluges überwacht und gesteuert werden mussten, war der Feuerleitbereich auf unserem heutigen Gelände unverzichtbar.

1987 verließ das Militär den Funkleitstand. Die historischen Bilder auf dieser Seite stammen von Gerard Verheul, einem ehemaligen niederländischen Soldaten, der hier stationiert war.

Zweiter Weltkrieg: Funkmeßbeobachtung gegen „Oboe“ (ab 1942)

Bereits während des Zweiten Weltkriegs wurde der Schöppinger Berg funktechnisch genutzt. Er war Standort einer Funkmeßbeobachtungsstellung (FuMB) der deutschen Luftwaffe. Diese Anlage war Teil eines umfangreichen Funkortungs- und Störsystems, das sich in Nord-Süd-Ausrichtung vom Münsterland bis in die Eifel und zur Wasserkuppe erstreckte.

Das britische „Oboe“-Verfahren

Ab Ende 1942 setzte die Royal Air Force ein hochpräzises Funk-Fernführungsverfahren namens „Oboe“ ein. Damit konnten Mosquito-Bomber in 10.000 Metern Höhe bis auf 100 Meter genau an Zielgebiete im Ruhrgebiet herangeführt werden. Die Mosquitos dienten auch als Pfadfinder und markierten Ziele für nachfolgende Bomberverbände mit Signalbomben – den sogenannten „Tannenbäumen“.

Das Grundprinzip von „Oboe“ basierte auf zwei gekoppelten Stationen in Großbritannien mit den Decknamen „Katze“ (bei Dover) und „Maus“ (bei Cromer) sowie einem Transponder an Bord des Mosquito-Bombers. Beide Stationen waren an eine hochgenaue Zeitbasis angebunden.

Man stelle sich konzentrische Kreise um diese Stationen vor, die durch Zielgebiete im Ruhrgebiet verlaufen – zum Beispiel durch Krefeld (Route 1), Duisburg (Route 2), Essen (Route 3) und Bochum (Route 4). Der Mosquito-Bomber flog von Norden oder Süden kommend auf einem dieser Kreise das Ziel an.

Beide Stationen sendeten um Millisekunden zeitversetzt kontinuierlich Impulse aus, die vom Transponder an Bord beantwortet wurden. Aus den Laufzeitunterschieden der auf etwa 240 MHz abgestrahlten Antwort-Impulse konnte die exakte Position des Mosquitos bestimmt werden.

Ein konstanter Ton vom Sender „Maus“ – ähnlich dem einer Oboe, daher der Name des Verfahrens – signalisierte dem Piloten, dass er auf Kurs war. Morsepunkte oder -striche zeigten an, ob er zu nah oder zu weit von der Ziel-Kreislinie entfernt anflog. Die Buchstaben A bis D in Morsecode informierten über die verbleibende Flugzeit. Beim Erreichen des Zielgebiets ertönten 3 Punkte gefolgt von einem Strich – der Buchstabe V. Wegen des bogenförmigen Anflugs nannte man das Verfahren auf deutscher Seite nach dessen Entdeckung „Bumerang“.

Funkamateure entschlüsseln „Oboe“

Bemerkenswert: Auf britischer Seite waren bei der Entwicklung des „Oboe“-Verfahrens Funkamateure beteiligt. Und auf deutscher Seite gelang einer Gruppe von Funkamateuren bei der Funkmeßbeobachtung im Laufe des Jahres 1943 die Aufklärung des „Oboe“-Verfahrens.

Mangels geeigneter Geräte kombinierten diese Funkamateure den vorhandenen „Naxos“-Empfänger für den 9-cm-Bereich mit dem 3 Meter großen Spiegel eines „Würzburg A“ Ortungsgerätes und schufen damit ein hochempfindliches Empfangsgerät, das die Signale des H2S-Bodensichtgerätes des Mosquitos empfing, sobald Sichtverbindung bestand. Das verbesserte Gerät wurde „Naxburg“ genannt.

Die ersten „Naxburg“-Stellungen wurden in Schöppingen und Isenbügel bei Kettwig eingerichtet (unmittelbar in der Nachbarschaft von Heiligenhaus und Velbert – woher auch einige unserer bei DF0MU aktiven Funkamateure stammen). Insgesamt sieben dieser „Naxburg“-Stellungen und ein aktives „Freya“-Ortungsgerät in Duisburg-Huckingen wurden rund um das Ruhrgebiet positioniert.

Nachdem in Elten und Isenbügel zusätzliche Empfänger vom Typ „Domeyer“ eingerichtet worden waren, die auch die eigentlichen Fernführungssignale der Stationen „Katze“ und „Maus“ auf etwa 240 MHz empfangen konnten, wurde „Oboe“ vollständig enttarnt. Die deutsche Funkmeßbeobachtung war nun in der Lage, das Zielgebiet der Mosquito-Bomber 8 bis 10 Minuten vor Erreichen zu bestimmen und Luftalarm auszulösen.

Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter

Später wurden zum Stören des „Oboe“-Verfahrens zwölf Anti-Bumerang-Störsender des Typs „Karl“ entlang der Flugrouten errichtet. Damals ging der Spruch um: „Ein Tommy flog auf Bumerang, links hörte er kurz, rechts hörte er lang, bis dass ein ABG (Anti-Bumerang-Gerät) ihn störte und er einen alten Scheißdreck hörte“.

Um den Störungen zu entgehen, wurde mit der Weiterentwicklung des „Oboe“-Verfahrens (Oboe MK.III) die genutzte Frequenz in den 9-cm-Bereich verlagert – und das Katz-und-Maus-Spiel begann von vorne.

Geschichte lebt weiter

Heute betreiben wir auf diesem geschichtsträchtigen Gelände eine der modernsten Amateurfunkstationen Deutschlands. Was für ein Kontrast: Wo einst Funktechnik zur Abwehr von Bomberverbänden eingesetzt wurde, dient sie heute der friedlichen Kommunikation über alle Grenzen hinweg.

Die funktechnische Tradition des Schöppinger Bergs lebt weiter – aber mit einem völlig anderen Ziel. Im Amateurfunk verbinden sich Menschen aus allen Nationen, Kulturen und Kontinenten. Deutsche Funkamateure sprechen mit britischen, amerikanischen, russischen, japanischen Kollegen. Aus ehemaligen Gegnern wurden Freunde. Aus Funkpeilung wurde Funkverbindung.

Besonders bemerkenswert: Auf beiden Seiten des Krieges waren es Funkamateure, die an der Entwicklung und Entschlüsselung des „Oboe“-Verfahrens beteiligt waren. Heute arbeiten Funkamateure weltweit zusammen – nicht gegeneinander. Bei internationalen Contestwettbewerben messen wir uns sportlich, nicht militärisch. Wir tauschen technisches Wissen aus, helfen einander bei Katastrophen durch Notfunk und bauen Brücken zwischen Menschen, die sich sonst nie begegnet wären.

Wenn von unserem Standort aus Funkwellen in die Welt hinausgehen, tragen sie Botschaften der Freundschaft, des technischen Austauschs und der menschlichen Verbundenheit. Der Schöppinger Berg – einst ein Ort des Konflikts – ist heute ein Symbol dafür, wie Technik Menschen verbinden statt trennen kann.

Diese friedliche Nutzung der Funktechnik ist vielleicht das schönste Vermächtnis, das wir aus der bewegten Geschichte dieses Ortes ziehen können.

Weitere Informationen:

Ausführliche Informationen und historische Bilder finden Sie auf der Website: http://www.gyges.dk